アルゴリズムとは何か ― 思考を自動化するという夢

人間は、いつの時代も「考えること」を効率化しようとしてきました。

暗算を紙に置き換え、紙の計算を機械に委ね、そして今、その機械の “考える力” をAIに委ねています。

けれども、この「思考の自動化」という夢は、実は非常に古く、そしてとても人間的な願いでもあります。

私たちは日常の中で、すでに無数のアルゴリズムに囲まれて生きています。それでも「アルゴリズムとは何か?」と問われると、答えられる人は意外に少ないかもしれません。

アルゴリズムとは「人間の思考を、再現可能な形に変換する試み」のこと。

つまりそれは「考える」という行為を外に出して、他の存在にもできるようにするという行為なのです。

この「考えを外に出す」という発想こそが、人類の長い技術史の根底に流れるテーマです。

では、私たちはいつからその夢を見始めたのでしょうか?

それを最初に形にしたのは、今からおよそ1200年前――遠いイスラーム世界の学者、アル・フワーリズミーという一人の数学者でした。

アルゴリズムの起源|古代数学とアル・フワーリズミー

「アルゴリズム」という言葉は、実は一人の人名に由来します。

9世紀、アッバース朝の時代。バグダードに「知恵の館(バイト・アル=ヒクマ)」と呼ばれる学問都市がありました。

そこでは、ギリシアやインドの知識がアラビア語に翻訳され、世界中の叡智が集まりつつありました。

その中心にいた学者のひとりが、ペルシア生まれの数学者 ムハンマド・イブン・ムーサー・アル・フワーリズミー です。

彼は、インド数学をもとにした十進法や位置記数法を体系化し、「計算するための手順」を整理しました。

この “手順の体系” を表す彼の著書が、ラテン語に翻訳される過程で Algoritmi(アルゴリズミー)と表記され、やがて Algorithm(アルゴリズム)という単語として定着していったのです。

つまり、アルゴリズムの原義は「アル・フワーリズミーの方法」――。

彼の名そのものが、“思考の手順” を意味する言葉に変わったのです。

アル・フワーリズミーの革新は、「問題解決の過程を明確な手順として記述した」ことにあります。

それまでの数学は、天才的な洞察や暗黙の理解によって進められるものでした。

しかし彼は、誰がやっても同じ結果が得られる手順を記したのです。

彼の代表作『アル=ジャブル(Al-Jabr)』は、後に“Algebra(代数)”の語源にもなりました。

代数とは、未知を既知に変えるための “論理的手順” の体系――つまり、アルゴリズムの最初の姿でした。

アル・フワーリズミーの思想は、単なる数学ではありませんでした。

それは、人間の思考そのものを構造化し、「考えることを手順にできる」という概念を初めて打ち立てた試みだったのです。

そしてこの発想こそが、後のチューリング、ノイマン、そして現代のAIにまで連なる“根”になります。

人間は「考える」という営みを、いつしか「再現できるプロセス」へと変えていったのです。

手順という思想 ― 機械に考えさせるために

アル・フワーリズミーが築いた「手順としての思考」は、やがて人間の知性を模倣するための基盤となっていきました。

それは単なる計算のための道具ではなく、「思考を分解し、形式化する方法」そのものでした。

「手順」は “考え方の型” である

アルゴリズムとは何か。

それを一言で表すならば、目的を達成するための明確な手順 です。

けれども、この「手順」という言葉の中には、もっと深い意味が隠れています。

私たちが何かを考えるとき、それは無意識のうちに “順序” を持っています。問題を分け、条件を整理し、可能性を検討し、結論へと至る。

つまり人間の思考も、ある意味でアルゴリズム的なのです。

この「考え方の型」を明示的に記述する――それがまさに、アルゴリズムの本質でした。

チューリングと「思考の模倣」

20世紀初頭、この「手順の思想」を極限まで押し進めたのが、イギリスの数学者 アラン・チューリング(Alan Turing) です。

彼は1936年に発表した論文『計算可能数について(On Computable Numbers)』で、

「どんな計算も、単純な手順の組み合わせで実行できる」という概念を示しました。

この理論を具体化したものが、後に “チューリングマシン” と呼ばれる抽象的な機械です。

チューリングマシンは驚くほど単純です。

テープの上を読み書きしながら、「もし〇〇なら、△△せよ」という命令を繰り返すだけ。

しかしその仕組みだけで、人間が考えるあらゆる論理的な手順を表現できることが示されました。

チューリングが証明したのは、「思考を、手順として模倣できる」という事実です。

つまり、人間の “考える” という行為も、ある種のアルゴリズム的過程として再現できる――。

この瞬間、アルゴリズムは単なる数学的道具ではなく、「知性とは何か」という問いの中心に躍り出たのです。

「考える」と「動かす」の境界

チューリングの理論が示したのは、「機械が人間のように考えることができるか」という問いだけではありません。

むしろ重要なのは、“考える”ことと“動かす”ことの境界が消え始めたということです。

かつて、人間は考える存在であり、機械はそれに従う存在でした。

しかし、チューリング以降の世界では、「考える」という行為そのものが、動作の連鎖=アルゴリズムとして記述され始めます。

人間の思考もまた、条件分岐や反復、記憶の参照、選択の繰り返しによって構成されている――そのように考えられるようになったのです。

つまり、機械が“考える”とは、人間の思考の形を機械語に翻訳するということでした。

プログラムという“思考の外部化”

20世紀半ば、チューリングの理論は現実の機械――コンピュータへと受け継がれます。ここで初めて、アルゴリズムは物理的な形を得ました。

人間の考え方を、命令の列として書き出す。

それをコンピュータが正確に実行する。

この「プログラム」という仕組みは、人類にとって思考を外部に出す新しい器となりました。

かつて文字が言葉を外に記録する手段だったように、プログラムは思考の順序を外に書き出す装置になったのです。

その結果、思考は再現可能な構造となり、人間がいなくても、世界を動かすことが可能になりました。

アルゴリズムは、「考えるとは、再現できることである」という時代の思想を体現していたのです。

手順は、思考の鏡である

アルゴリズムは、思考の代替物ではありません。むしろそれは、思考を映す鏡のようなものです。

そこに映るのは、人間が“考える”ときに辿る論理の痕跡、すなわち「思考の影」です。

その影を見つめながら、人間は少しずつ自分の知性を理解していった。

機械を作ることは、自分自身の構造を知ることでもあったのです。

自動化の夜明け ― コンピュータと近代の夢

チューリングが「思考を手順として記述できる」と証明してから数十年、その思想はついに現実の機械の中で動き出します。

20世紀半ば、コンピュータ という存在が生まれました。

思考を動かす機械

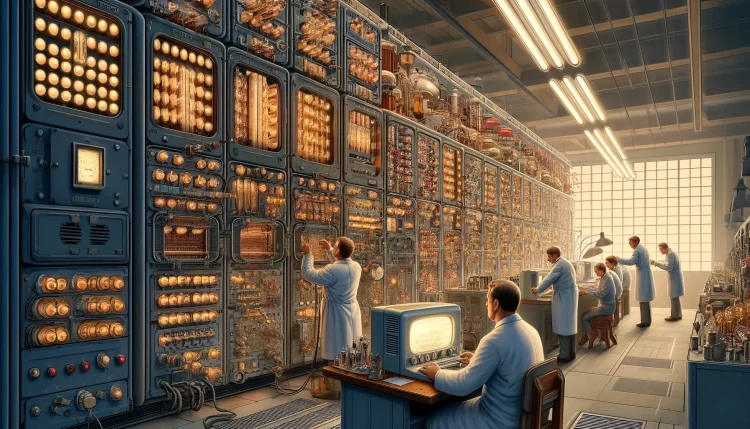

1940年代、真空管とパンチカードでできた巨大な計算機――ENIAC、UNIVAC、IBM701。

それらは、もともと兵器の軌道計算や人口統計など、「人間には時間がかかりすぎる計算」を代行するために作られたものでした。

しかし、プログラムを入力し、条件分岐を行い、結果を出力する。

その仕組みの中には、すでにチューリングが描いた「思考の構造」が組み込まれていました。

つまり、コンピュータとはアルゴリズムを動かすための器だったのです。

人間がかつて紙と鉛筆で辿っていた“思考の順序”を、電子回路が代わりに辿っていく。

人類は初めて、「考える」という営みの一部を、自分の外に委ねることに成功した瞬間でした。

FORTRANとCOBOL ― 思考を翻訳する言語たち

1950年代に入ると、アルゴリズムは専門家だけのものではなくなります。

コンピュータに命令を与えるための “プログラミング言語” が必要になったのです。

ここで登場したのが、FORTRAN と COBOL です。

FORTRAN(1957年)は「数式を翻訳する」ことを目的に作られました。

数式=思考を、機械が理解できる形に変換する。つまり、人間の論理を“機械語に翻訳するアルゴリズム”だったのです。

COBOL(1959年)はさらに一歩進み、「ビジネスのための言葉」として設計されました。

英語に近い文法で、企業活動を自動化するための手順を記述できる。それはつまり、社会の思考をコード化する試みでした。

この二つの言語によって、アルゴリズムは研究室から産業界へ、計算の道具から社会の基盤へと変わっていきます。

自動化とは「考えない勇気」である

近代の科学技術は、“考えること”を尊ぶ一方で、“考えずに済むようにすること”にも魅了されてきました。

電卓、タイプライター、自動改札――どれも、考える手間・判断する手間・選ぶ手間を減らすための発明です。

そしてコンピュータは、その極致にありました。

アルゴリズムによって、人間は “考えるプロセス” を外部化し、自らの思考をシステムに委ねることを選んだのです。

それは単なる効率化ではなく、ある種の哲学的転換でした。

「考えることの一部は、もはや人間でなくてもよい」

この発想こそが、近代の自動化思想の核にありました。

思考を自動化するとは、“考えることから解放される” という夢だったのです。

手順が社会を動かすようになった時代

1960年代以降、アルゴリズムはコンピュータを超えて、社会そのものの “運用原理” になっていきます。

銀行の取引、在庫の管理、税金の計算、選挙の集計――それらのすべてがプログラムによって処理されるようになりました。

社会が巨大なアルゴリズムの上で動く。つまり、社会が一つのプログラムになったのです。

この頃の技術者たちは、しばしばこう語りました。

「すべてをアルゴリズムで記述できる」

それは科学的な自信であると同時に、人間の曖昧さを手放すという近代的信仰でもありました。

機械が「考える」とき、人間は何をしているのか

思考を自動化することは、人間を効率化することでもあります。しかし同時に、思考の手触りを失うことでもありました。

手で計算することの感覚。

悩みながら問題を解く時間。

曖昧な中で仮説を立て、迷いながら進む過程。

それらは、アルゴリズムにとって“ノイズ”にすぎません。

だが人間にとって、それこそが思考の本質なのです。

コンピュータは考える。だが「考えた気になれる」のは人間の方だ――。

この時代に芽生えた“違和感”が、後にAI倫理やテクノロジー哲学へと発展していくことになります。

アルゴリズムの支配 ― データ社会の見えないルール

今日、私たちは一日の大半をアルゴリズムの上で生きています。

朝、スマートフォンが最適な経路を提示し、昼にはSNSが“関心がありそうな投稿”を流し、夜には動画サイトが“あなたへのおすすめ”を止まらずに再生する。

それらはすべて、アルゴリズムが選んだ“世界の断片”です。

私たちはもはや、情報を直接選んでいるわけではありません。

アルゴリズムが選び、私たちはそれを「自分の選択」と錯覚しているのです。

「最適化」という名の見えない操作

アルゴリズムの目的は、いつも「最適化」です。

最短経路、最安価格、最大効果、最もクリックされやすい配置。

その合理性は魅力的です。

私たちは迷うことなく決定でき、複雑な判断を手放すことができる。

しかし、“最適”とは誰にとっての最適なのか。

それを設計したのは、アルゴリズムを作った誰かであり、彼らの定義した目的関数の上でしか、私たちの選択は最適化されていません。

つまり、「効率化」とは同時に「制御化」でもあるのです。

私たちは、便利さと引き換えに、思考の主導権を手放している。

アルゴリズムが“世界の形”を決める

アルゴリズムはもはや単なる道具ではありません。

それは “社会の形” そのものを作る力を持っています。

検索エンジンが何を上位に表示するか。

SNSがどの情報を拡散するか。

レコメンドシステムがどんな音楽やニュースを流すか。

これらは一見、私たちの「好み」を反映しているようで、実際には、過去のデータをもとにした未来の予測です。

つまり、アルゴリズムは「過去を基準に未来を設計する」仕組みなのです。

過去の偏見、過去の行動、過去の選択――

それらを正確に再現するよう最適化された結果、

私たちは過去の延長線上でしか世界を見られなくなっているのです。

“透明なルール”の恐ろしさ

かつて、支配は目に見えるものでした。

法律、制度、権力、監視。

しかしアルゴリズムによる支配は、「透明」であるがゆえに気づきにくい。

そこには命令も強制もありません。

ただ “便利な選択肢” が提示され、私たちはそれを自発的に選ぶ。

その裏で、誰がどんな基準でその選択肢を作ったのかは見えません。そして、その基準そのものを問うことができないのです。

アルゴリズムが正確であるほど、私たちはそれを疑わなくなります。まるで数学的な “真理” のように感じてしまう。

だが、真理ではなく設計された正しさであることを、私たちはときどき忘れてしまうのです。

「アルゴリズム倫理」という新しい哲学

この見えない支配をめぐって、近年では「アルゴリズム倫理」という新しい分野が注目されています。

AIによる採用選考が差別を助長すること。

ローン審査や保険判断で過去の偏見を再生産すること。

SNSが人々を情報の泡(フィルターバブル)に閉じ込めること。

アルゴリズムは、意識的でなくても偏りを学習する。それは人間のデータを使って作られたからです。

ここに、人間と機械のもう一つの関係が見えてきます。

機械は人間の偏見をコピーする。

しかし、それを機械が行うとき、偏見は“ルール”になる。

だからこそ、現代における「考える」という行為は、もはやアルゴリズムを設計することだけではなく、アルゴリズムを批判的に理解することを含んでいます。

自動化の果てに現れたもの

人間は、思考を自動化することで自由になった。

だが同時に、思考の方向をも自動化されるようになった。

かつてアル・フワーリズミーが夢見た「誰でも同じ結果を得られる手順」は、いまや “誰も結果を疑わない仕組み” になってしまったのかもしれません。

そしてAIの時代、アルゴリズムはもはや人間の手から完全に離れ、自ら学び、変化し、判断する存在となりつつあります。

AIの時代 ― “考える”を委ねることの意味

アルゴリズムの進化は、ついに人間の知的領域に踏み込もうとしています。

AI――人工知能。

この言葉が生まれたとき、人類は初めて「機械が考える」ことを想像しました。

だが、それは単なる技術の発展ではなく、「思考の定義」そのものを問い直す出来事でした。

機械が「考える」とはどういうことか

AIは、私たちが考えるように考えているわけではありません。

AIが行っているのは、無数のデータからパターンを抽出し、次を予測すること。

つまり、それは「未来の一手を確率的に選ぶ」装置です。

一方、人間の思考は、しばしば非合理で、矛盾に満ち、直感的です。

ときにはデータに反して判断し、論理を飛び越えて“ひらめく”こともあります。

AIはデータの総体を見ますが、人間は未知の可能性を見ようとします。

それでも、AIの出す結果がしばしば正確であるがゆえに、私たちはいつしか「それが考えた結果」だと錯覚してしまうのです。

“委ねる”という誘惑

AIが登場したことで、私たちは新しい選択を迫られています。

自分で考えるか、機械に考えさせるか。

そして多くの場合、私たちは後者を選びます。

AIがルートを決め、

AIが文章を要約し、

AIがデータを分析し、

AIが採用を判断し、

AIが音楽を作り、AIが絵を描く。

かつて“考えること”が人間の特権だった時代は、静かに終わりを迎えつつあります。

だが、それは同時に、「考えることの重さ」から人間を解放するプロセスでもありました。

思考はエネルギーを使います。

迷うことは苦しみを伴います。

AIがその負担を肩代わりすることは、ある意味では人間に“思索の自由”を返しているとも言えます。

私たちはもはや、すべてを理解しなくてもよい。ただ、AIの結果を“受け入れる”だけでよい。

しかし――そこにこそ、最大の危うさが潜んでいます。

「理解しないまま正しい」時代

AIは、結果を出します。

それは圧倒的な速度と精度で、しばしば人間を超えた判断を下します。

しかしその過程――

“なぜその結論に至ったのか”――は、誰にも完全には理解できません。

ブラックボックス化。それは、21世紀のアルゴリズムの最大の特徴です。

AIの判断は説明されないまま、正しさだけが残る。

「なぜ?」を問うことの意味が薄れていく。

理解のプロセスが省略され、“結果だけが現れる世界”。

それは便利で、そして恐ろしく静かな世界です。

それでも人間は考え続ける

AIがいくら正確になっても、人間がAIにすべてを委ねることはできません。

なぜなら、私たちの「考える」という行為は、正解を出すことではなく、意味を見つけることだからです。

AIは答えを出す。だが、人間は問いを立てる。

アルゴリズムが“世界を解く”ものであるなら、人間の思考は“世界を問う”ものです。

つまり、AIが生まれたことで、人間の役割は変わったのです。

私たちは、考える存在から、

「考えさせる存在」へと進化した。

AIを通じて、私たちは思考を外部化し、それを観察する立場になったのです。

“共に考える”という未来

AIは敵でも味方でもありません。

それは、新しい“思考のパートナー”です。

私たちは、AIを使うことで思考の幅を広げ、AIに問いかけることで自分の考えを深めていく。

アルゴリズムはもはや“人間の代わり”ではなく、“人間と共に考える鏡”となったのです。

私たちはその鏡の中に、自分自身の思考の形――

論理、偏見、感情、無意識――を見つめることになるでしょう。

AIとは、思考の自動化の果てに現れた、人間の知性の写し身なのです。

手順と直感のあいだで ― アルゴリズムが残したもの

アルゴリズムの物語をたどることは、人間の「考える」という営みの歴史をたどることでもあります。

手順化され、形式化され、機械に委ねられ、ついにはAIが “考えるように見える” までに進化したこの道のり。

けれど、もしこの長い旅の果てに一つの真理があるとすれば、それは――考えることは、決して完全に自動化できないということです。

手順が生んだ“知性の影”

アルゴリズムとは、思考の手順を記述したものです。

けれどもその本質は、「考えるとはどういうことか」という問いそのものでした。

人間が手順を書き出すたびに、そこには“考える人間”の影が映り込みます。

どんなに正確なアルゴリズムにも、必ずその設計者の価値観、目的、信念が含まれているのです。

AIが「学習」するのはデータですが、そのデータを生み出したのは、かつて考えた人間たちです。

つまり、AIとは――過去の思考の化石で動く存在なのです。

だからこそ、人間の思考が止まれば、アルゴリズムもまた更新を失います。

手順では捉えきれないもの

アルゴリズムが得意とするのは、再現性のある思考です。しかし、人生の中には「再現できない決断」があります。

たとえば、愛すること。

許すこと。

信じること。

それらには、明確な手順も、条件分岐も、最適化も存在しません。

人間の知性とは、合理の外側で選ぶ力でもあるのです。

手順が描けないからこそ、その瞬間の選択には“人間”が宿ります。

アルゴリズムと詩のあいだに

技術の進化は、私たちに二つの力を与えました。

ひとつは、思考を外に書き出す力。

もうひとつは、思考を省略する力。

前者は創造を生み、後者は効率を生みました。

しかし本当に人間的な知性とは、その二つの力のあいだにあります。

論理と感情、

手順と直感、

秩序と混沌。

アルゴリズムが世界を合理的に記述するなら、詩はその隙間にある“意味”を見つけ出します。

そして、私たちはその両方を行き来できる存在です。

結びに ― 機械の夢、人間の祈り

アル・フワーリズミーが「手順」を記したときから、人間は自分の考えを外へと書き出す旅を続けてきました。

その果てに生まれたAIは、まるで私たち自身の分身のように、思考を模倣しています。

しかし、本当に考えているのは、その仕組みを見つめ、「なぜ」と問う私たち自身なのです。

機械が夢を見るなら、

それは人間が考えた夢の続きである。

アルゴリズムは、思考の完全な代替ではない。

それはむしろ――考え続けることの美しさを思い出させる鏡なのです。

そして、私たちはこれからも問い続けるでしょう。

「次の手順は、どこへ向かうのか」と。

コラム一覧に戻る