オブジェクト指向とは何か|コードの向こうにある思想を読み解く

プログラミングを学び始めたとき、多くの人が最初に出会う難しい言葉があります。

それが オブジェクト指向(Object-Oriented Programming) です。

「データと処理をひとまとめにする考え方です」

「現実世界を模倣する仕組みです」

「人間の考え方に近い設計手法です」

――そんな説明を聞いても、どこか霧が晴れないように感じたことはないでしょうか。なぜ “オブジェクト” を作るのか。なぜそれが “指向” なのか。

実際のところ、オブジェクト指向は単なるプログラミング技法ではありません。それはむしろ、“世界の見方を変えるための考え方”なのです。

手続き型プログラミングが「何をするか(手順)」に焦点を当てていたのに対し、オブジェクト指向は「誰がそれをするのか(主体)」に目を向けます。

この視点の転換こそが、オブジェクト指向の本質です。

そして、それが今もなお多くのエンジニアを惹きつけ続けている理由でもあります。

オブジェクト指向の背景 ― 複雑な世界を整理するための発明

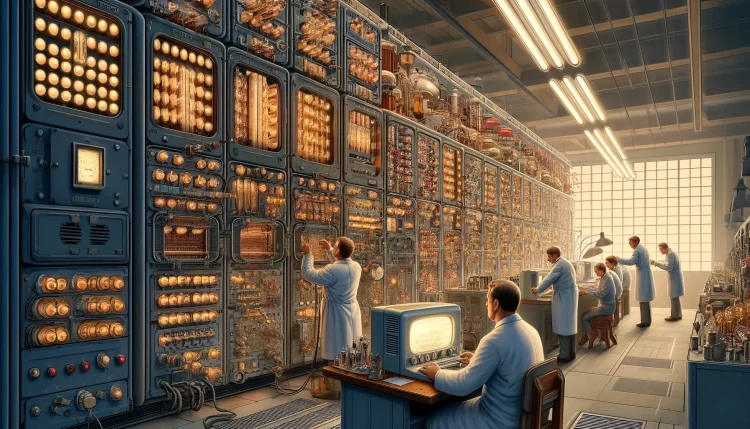

20世紀の半ば、コンピュータはまだ「計算機」と呼ばれていました。

当時のプログラムは、単純な数値計算や命令の羅列で成り立っていました。

つまり「入力を受け取り、順に処理して、結果を出す」――それだけの世界だったのです。

しかし、時代が進むにつれて、プログラムは急速に複雑になっていきました。

人々の生活を支えるシステム、交通や物流を制御するソフトウェア、そして相互に関わり合う巨大な構造。

すべてを手続きで書くだけでは、世界が複雑すぎる――

プログラマーたちは、そう感じ始めたのです。

そこで登場したのが、オブジェクト指向という発想でした。

最初の芽生えは1960年代、シミュレーション言語「Simula」から始まります。

現実世界の “オブジェクト”(車・人・銀行口座など)を、そのままプログラムの中に登場させようとしたのです。

その後、この考え方は「Smalltalk」へと受け継がれ、“すべてがオブジェクトである” という純粋な世界観を築き上げました。

さらに1990年代には「C++」や「Java」が登場し、オブジェクト指向は一気にプログラミングの主流となっていきました。

ここで大切なのは、これは単なる技術的な進化ではなく、考え方の整理の仕方が変わったということです。

プログラマーは、命令を並べる「手順の書き手」ではなく、登場人物たちを設計し、役割を与える「世界の設計者」へと変わっていきました。

“オブジェクト”という考え方 ― 責任を持つ小さな存在

オブジェクト指向という言葉を理解するうえで、まず大切なのは「オブジェクトとは何か」を “モノ” としてではなく、“主体” として捉えることです。

手続き型との違い ― “命令” から “対話” へ

手続き型プログラミングでは、プログラムの中心に “手順” があり、上から順に命令を実行していくことで、最終的に目的を達成します。

たとえば「りんごの値段を計算して合計を出す」といった処理では、「りんごの値段を取得 → 個数をかける → 合計を表示」といった流れになります。

このとき、データ(りんごの値段)と手順(合計を出す計算)は別々に存在しています。手続き型では、プログラム全体を “1人の指揮者” が管理しているようなものです。

一方で、オブジェクト指向はその考え方を大きく変えました。

世界は “1人の司令官” が動かしているのではなく、“複数の登場人物(オブジェクト)” がそれぞれ自分の責任を果たしている――そんな構造で成り立っているのです。

言い換えれば、プログラムは命令の列ではなく、会話の連続になります。

りんごに「あなたの値段を教えて」と尋ねる。

かごに「合計を計算して」と頼む。

それぞれのオブジェクトは自分の仕事を理解し、結果を返してくれる。

オブジェクト指向とは、プログラムの世界を「対話する社会」として捉える発想なのです。

オブジェクトは “データ” と “行動” を一つに持つ

では、オブジェクトとは具体的にどんなものなのでしょうか。

それは「データ」と「そのデータに対する操作(行動)」をひとまとめにした存在です。

たとえば「りんご」というオブジェクトがあったとします。その中には、

- 名前(品種)

- 価格

- 個数

といった データ(属性)と、

- 価格を計算する

- 情報を表示する

といった 操作(メソッド)が含まれています。

手続き型では、データは “外部の誰か” が操作していました。

しかしオブジェクト指向では、りんご自身が自分の価格を計算するのです。つまり、責任の所在がはっきりしている。

この「責任の分散」こそ、オブジェクト指向の大きな強みです。

どのオブジェクトがどの仕事を担当するのかが明確であれば、プログラム全体が自然と秩序立って動くようになります。

現実の組織にも似ている

この仕組みは人間の社会にもよく似ています。

会社でいえば、社長が全社員の仕事を細かく指示していたら組織はすぐに破綻します。

各部署や担当者が自分の責任を果たし、必要なときに連携することで、全体として会社は機能しているのです。

プログラムも同じです。

すべての仕事を一箇所で管理するのではなく、オブジェクトたちに責任を分担させることで、複雑な仕組みを理解しやすく、拡張しやすくすることができます。

オブジェクト指向は、コードの技術論でありながら、実は「責任と役割の哲学」でもあります。

オブジェクトが自らの役割を理解し、他のオブジェクトと協調する。

その考え方は、まるで人間社会の縮図のようです。

3つの基本概念を“思想的”に読む

オブジェクト指向には、よく知られた3つの基本概念があります。

カプセル化、継承、そして 多態性(ポリモーフィズム)です。

これらは単なる設計技法ではなく、「世界をどう整理し、どう関係づけるか」という思想の表れでもあります。

ここでは、それぞれの概念を少し哲学的に眺めてみましょう。

カプセル化 ― 境界をつくるということ

カプセル化とは、オブジェクトの中身を隠すことです。

データを直接操作させず、外からは必要なインターフェースだけを公開します。

一見すると単なるセキュリティ対策のように思えますが、カプセル化の本質はもっと人間的です。

私たち人間も、他人の心の中まで覗くことはできません。

外から分かるのは、その人の言葉や行動、つまり “インターフェース” だけです。内側で何を考えているかは、その人自身しか知らない。

オブジェクトも同じです。

外部にすべてをさらけ出すのではなく、

「自分の中の仕組みは自分で守り、他者と関わるときだけ必要な窓口を開く」。

それがカプセル化の思想です。

この境界があるからこそ、世界は秩序を保つことができます。

もし全員が全員の内部構造を直接いじり始めたら、社会もプログラムも、あっという間に崩壊してしまうでしょう。

継承 ― 共通性を見つけるという知性

次に、継承(inheritance) です。

これは、すでにあるクラス(設計図)をもとに、新しいクラスを作る仕組みのことです。

言い換えれば、「似ている部分を共通化して整理する」ことです。

継承は、単に再利用のための技術ではありません。

それは、人間の知的活動の根幹――抽象化の力です。

たとえば、犬も猫も「動物」という共通点を持っています。

動物という抽象的な存在を見いだすことで、私たちは世界を少し整理して理解できるようになります。

プログラムにおける継承も同じです。

共通点を上位クラスにまとめることで、構造をシンプルにし、同時に “世界の秩序” を保ちます。

しかし、ここには注意も必要です。

継承を使いすぎると、階層構造が硬直し、“柔軟に変化する世界” を表現しづらくなることがあります。

だから継承は、“世界の型をつくる知性” であると同時に、“型に縛られすぎない柔軟さ” も求められるのです。

多態性 ― 同じ言葉でも、違う意味を受け取る力

最後は、多態性(polymorphism)です。

これは、同じ操作(メッセージ)を送っても、オブジェクトごとに異なる反応を返す仕組みのことです。

たとえば、「動物に鳴け」と命じるとします。

犬なら「ワン」と鳴き、猫なら「ニャー」と鳴く。

どちらも同じ「鳴く」という命令を受け取りますが、結果はそれぞれ異なります。

これが多態性の力です。

つまり、共通の約束を守りながら、個々が自分のやり方で表現する自由です。

これはまさに、多様性の思想に通じています。

社会でも、「同じ目的を共有しながら、違う方法で貢献する」ことがあります。

オブジェクト指向は、その柔軟さをプログラムの中に持ち込んだのです。

多態性とは、世界が多様であることを前提とした設計思想なのです。

カプセル化が「個の境界」を守り、

継承が「世界の秩序」を与え、

多態性が「多様な関係性」を許す。

この3つの考え方がそろうことで、オブジェクト指向はひとつの“社会”として機能します。

それは単なる技術体系ではなく、人間の社会観そのものをコードの中に映し出す思想なのです。

オブジェクト指向の功罪 ― 豊かさと矛盾のあいだで

オブジェクト指向は、プログラミングの世界に革命をもたらしました。

それまで “命令の羅列” として書かれていたコードに、“登場人物” という概念を導入したことで、複雑な現実世界をより自然に表現できるようになったのです。

しかし、どんな思想にも光と影があります。オブジェクト指向も例外ではありません。

その美しさに魅了されるあまり、かえって自分たちを縛ってしまうことがあるのです。

豊かさ ― 世界を分かりやすくした発想

まずは功の部分から見ていきましょう。

オブジェクト指向が登場したことで、プログラマーは「構造的に考える力」を手に入れました。

巨大なプログラムを、小さな責任を持つ部品の集合として整理できるようになったのです。

これによって、開発はより協調的になりました。

誰かが「顧客クラス」を担当し、別の誰かが「注文クラス」を作る。

それぞれの責任が明確で、他人の内部構造を知らなくても仕事が進められる。

この分業と抽象化の思想は、まさに現代社会の縮図です。

人間の社会もまた、個人が自分の役割を果たしながら協力することで成り立っています。

オブジェクト指向は、社会的な秩序をプログラムの中に持ち込んだと言えるでしょう。

限界 ― 現実世界は“きれい”ではない

しかし、その「世界を模倣する」という発想には落とし穴もあります。

オブジェクト指向が理想とする “秩序ある構造” は、ときに現実世界の曖昧さや変化に対応しきれないのです。

現実の人間関係は、クラス図のように整然としてはいません。

例外が多く、関係が流動的で、しばしば矛盾を含んでいます。

それにもかかわらず、「現実を忠実に再現しよう」としすぎると、プログラムが過剰に複雑化してしまう。

“クラス”を増やしすぎて、逆に何が何だか分からなくなる――そんな現象も少なくありません。

この矛盾は、ある種の設計主義の弊害でもあります。

きれいなモデルを作ることが目的化し、実際の要件や変化への柔軟性が失われてしまうのです。

誤解 ― 「オブジェクト指向=正解」ではない

もうひとつの問題は、オブジェクト指向が唯一の正解のように扱われてしまったことです。

1990年代から2000年代にかけて、OOPは「すべての問題を解決する魔法の鍵」のように語られました。

クラス図、UML、デザインパターン――

それらは確かに強力なツールでしたが、いつしか “手段が目的” になってしまったのです。

結果として、「正しい継承関係を作ること」や「完全なモデルを設計すること」自体が目的になり、プログラマーがコードを書くよりも設計図を描くことに時間を費やすようになりました。

でも、プログラミングとは本来、“動くものを作る”ための営みです。

設計はそのための手段であって、目的ではありません。

オブジェクト指向を理解するとは、単にクラスを正しく設計することではなく、どのように世界を切り分けるかを考えることなのです。

結論 ― 思想としての成熟へ

オブジェクト指向の功罪を見つめると、私たちはひとつの重要な事実に気づきます。

それは、オブジェクト指向が「完璧な答え」ではなく、世界を理解するための “ひとつの視点” だということです。

世界を分け、責任を整理し、秩序を築く。

それは確かに強力な考え方ですが、ときに現実の柔らかさや曖昧さを排除してしまうこともあります。

だからこそ、オブジェクト指向を学ぶとは、それを信仰することではなく、適切な距離感で使いこなすことなのです。

現代の位置づけ ― オブジェクト指向はもう古いのか?

「オブジェクト指向はもう時代遅れだ」

近年、そんな声を耳にすることが増えました。

確かに、関数型プログラミングやデータ指向設計、コンポーネントベースのアーキテクチャなど、新しい考え方が次々と登場しています。

それらの多くは「オブジェクト指向の限界を超える」ことを目的として語られることもあります。

しかし本当に、オブジェクト指向は“終わった”のでしょうか。

私はそうは思いません。

むしろ、オブジェクト指向は “かたちを変えて生き続けている” のです。

関数型プログラミングとの対話

近年注目されている 関数型プログラミング(Functional Programming)は、副作用のない純粋な関数を組み合わせてシステムを構築する方法です。

手続きの流れではなく、変換のつながりとしてプログラムを捉えるこの手法は、数学的に明確で、テストや並行処理に強いという特徴を持っています。

一見すると、オブジェクト指向とは正反対のように見えます。

オブジェクトが “状態” を持つのに対し、関数型は “状態を持たない” からです。

けれども、両者は対立しているわけではありません。

オブジェクト指向が「世界を登場人物の関係で整理する思想」なら、関数型は「変化そのものを制御する思想」です。

つまり、どちらも複雑さに立ち向かうための異なるアプローチなのです。

実際、現代の多くの言語はこの2つを統合しています。

たとえば JavaScript や Kotlin、Swift などは、オブジェクト指向と関数型の両方の概念を自然に組み合わせることができます。

私たちはもはや、ひとつの “正しい方法” を信じる時代にはいません。

それぞれの思想を状況に応じて使い分ける柔軟さこそが、今の時代に求められているのです。

データ指向・コンポーネント志向への進化

もうひとつの潮流が、データ指向設計(Data-Oriented Design)や コンポーネント指向(Component-Based Architecture)です。

これらは、主にゲーム開発や大規模システムで生まれた考え方で、「データの配置と処理効率を最優先にする」ことを目的としています。

オブジェクト指向が「概念上の正しさ」を重視していたのに対し、データ指向は「実行時の現実」を見据えています。

CPUキャッシュの構造、並列処理の最適化、メモリアクセスの速度――

つまり、“コンピュータが本当に理解できる形” で世界を記述するのです。

ここにも、思想的な転換があります。

オブジェクト指向が「人間にとって分かりやすい構造」を追求したのに対し、データ指向は「機械にとって効率的な構造」を求めているのです。

どちらが優れているという話ではありません。視点が違うだけです。

オブジェクト指向は人間中心の思想、データ指向は機械中心の思想。

両者の間で、私たちは常にバランスを探りながら設計しているのです。

オブジェクト指向は思想として生きている

技術的な文脈では、新しいパラダイムが次々と現れます。

しかし、“考え方の枠組み” という意味でのオブジェクト指向は、今もなお深くプログラミングの根底に息づいています。

私たちは無意識のうちに、何かを「役割」で捉え、それに「責任」を与えながらコードを書いています。

それはまさにオブジェクト指向の思考です。

たとえば、Webアプリケーションを作るとき、私たちは「ユーザー」「投稿」「コメント」といった“登場人物”を設計します。

その瞬間、私たちはオブジェクト指向的に世界を見ているのです。

つまり、たとえ言語やアーキテクチャが変わっても、オブジェクト指向という思想そのものは、プログラムを通じて世界を理解しようとする人間の根源的な試みとして生き続けています。

新しい時代のオブジェクト指向

現代の開発現場では、「純粋なオブジェクト指向」を語る人は減りました。

しかし、「モジュール性」「責任分担」「データとロジックの結びつき」といった考え方は、あらゆるフレームワークや設計思想の中に形を変えて残っています。

Reactのコンポーネント、Rustの所有権モデル、さらにはマイクロサービスアーキテクチャ。

それらはすべて、オブジェクト指向のDNAを受け継いでいます。

オブジェクト指向はもう“流行”ではないかもしれません。

けれど、その哲学は今もプログラミングの言語の奥に流れ続けているのです。

オブジェクト指向が教えてくれる“考え方”

ここまで見てきたように、オブジェクト指向は単なるプログラミングの技法ではありません。

それは、世界をどう捉え、どう整理するかという思考法です。

クラスや継承、多態性といった言葉は、単なる設計のための仕組みではなく、“世界を分けるためのレンズ” のようなものです。

私たちはコードを書くとき、世界をいくつかの「登場人物」と「関係」に分解して考えます。

それは、プログラマーとしての思考であると同時に、人間として世界を理解しようとする行為でもあります。

責任を分け、関係をつなぐ

オブジェクト指向が私たちに教えてくれるのは、「すべてを一人で抱え込まない」ということです。

複雑な問題を一度に解こうとすると、どんなに優れた頭脳でも混乱してしまいます。

だからこそ、世界を“責任の単位”に分ける。それぞれのオブジェクトが、自分の役割を理解し、他と協調する。

これは、コードだけでなく、人間社会にも通じる考え方です。

チームで働くこと、誰かに任せること、そして自分の領域をきちんと守ること。

オブジェクト指向とは、技術の中に「社会の理想像」を投影した思想でもあるのです。

秩序と曖昧さのバランス

もう一つ、オブジェクト指向が示してくれるのは、“秩序と曖昧さのあいだで生きる知恵” です。

オブジェクト指向は、秩序立った世界を作り上げようとします。

しかし、私たちが相手にしている現実は、いつも変化し、矛盾し、完全には整理できません。

だからこそ、プログラマーは世界を整理しすぎない勇気も必要になります。

きれいにまとめようとするほど、柔軟さが失われることがある。

オブジェクト指向は、その両極の間で揺れ動きながら成熟してきました。

秩序を作りつつ、曖昧さを許す。

それは、ソフトウェアだけでなく、人間が生きるうえでも大切なバランスではないでしょうか。

思想としてのオブジェクト指向

もし「オブジェクト指向とは何か」と改めて問われたら、私はこう答えたいと思います。

それは、世界を登場人物の目線で理解しようとする試みです。

すべてを手順で制御しようとするのではなく、

それぞれの存在に役割と責任を与え、

お互いが協力し合う関係を設計する――。

その姿勢は、まるで社会を築くことそのもののようです。

プログラムを書くことは、単なる技術ではなく、小さな宇宙を設計する行為です。

その宇宙をどんな登場人物で満たし、どんな関係で結ぶのか。

そこに、プログラマー一人ひとりの思想が現れます。

結びに

オブジェクト指向を理解するとは、クラス図を描けるようになることではありません。

それは、世界の見方を学ぶことです。

私たちは、プログラムを通して世界を観察し、その中で何を大切にすべきかを考えています。

オブジェクト指向は、もはや一つの技術ではなく、「考える力」として私たちの中に生きています。

コードを書く手の奥で、今もオブジェクトたちは静かに語りかけているのです。

――「私は、あなたの世界の一部なのだ」と。

コラム一覧に戻る