Python学習に挫折した人へ|やり直すロードマップとオンラインスクールという選択肢

Pythonの学習に一度挫折してしまうと、「やっぱり自分には向いてないのかも…」と感じてしまいますよね。

ですが安心してください。

Pythonの挫折は珍しいことではなく、多くの場合は “才能” よりも、学び方の順番や学習環境が合っていなかっただけです。

この記事では、挫折して止まってしまった人がもう一度やり直せるように、まず「なぜ挫折が起きるのか」を整理し、そのうえで最短で立て直す考え方をお伝えします。

最終的には「当サイトの無料教材を使って独学でやり直すルート」と「オンラインスクールを使ってやり直すルート」まで用意しますが、まずは最初の一歩として、挫折の正体を一緒にほどいていきましょう。

挫折する原因は才能じゃなく「順番と環境」

最初にお伝えしたいのは、Python学習でつまずく原因は「頭の良さ」や「センス」ではなく、だいたい “決まったパターン” に集約されるということです。

つまり、原因が分かれば対策も作れます。

挫折しやすい人に共通する3つのパターン

挫折しやすい人には、いくつか共通点があります。ここを先に知っておくと、「同じ落とし穴にハマり直す」リスクをかなり減らせます。

代表的なパターンは、次の3つです。

- 理解してから先に進もうとして、前に進めなくなる

- ゴールがない(または遠すぎる)ため、成長実感が持てない

- 質問できずに詰まりを放置して、学習が止まる

どれも「あなたがダメだから」ではありません。学び方の設計が “挫折が起きやすい形” になっていただけです。

ここからは、その設計を挫折しにくい形へ組み替えていきます。

やり直しは「短い成功体験」を作れば回り出す

挫折からの再開で大事なのは、いきなり完璧を目指さないことです。

再開直後に必要なのは、深い理解よりも「動いた」「できた」という小さな成功体験です。これが作れると、学習が自然と回り始めます。

やり直しのときに効くコツを、シンプルにまとめると以下の通りです。

- 1周目は6割理解でOK(止まらず進むことを優先)

- 毎日15分でも触る(ゼロの日を作らない)

- 読んだら必ず少しだけ手を動かす(写経→1行改造が最短)

ここまでの内容を押さえるだけでも、「また挫折しそう…」という不安はかなり軽くなります。

次の章では、実際にどこで挫折が起きやすいのかをデータで確認し、そこから具体的な“やり直し手順”へつなげていきます。

データで見るPython学習の挫折ポイント

感覚だけで「みんな挫折しがちだよね」と話すのではなく、当サイトの実際のデータから、Python 学習のどこで躓きやすいのかを確認してみましょう。

ここでは、あなたを責めるためではなく、「そもそも Pythonの学習は、多くの人にとって簡単ではない」という前提を共有することが目的です。

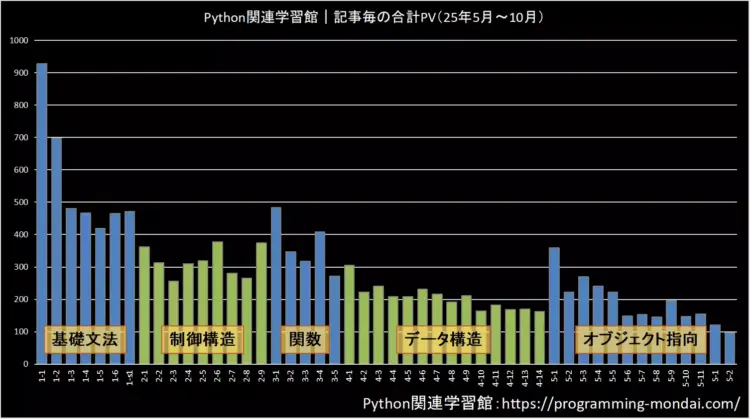

当サイトのレッスンごとのPVグラフについて

↓↓のグラフは、この「Python関連学習館」で公開している学習レッスンごとの PV をまとめたものです。

横軸がレッスン番号(Lesson 1-1, 1-2… といった形)、縦軸がそれぞれの記事の6か月間(25年5月~10月)の合計 PV(ページビュー)です。

- 詳細データ

-

このグラフの詳細データ(一次データ)は以下の通りです。

本サイトに搭載している48本の学習記事(ゲーム作成記事は除く)の、2025年5月から10月までの合計PVを表しています。

記事番号 記事タイトル 合計PV Lesson1-1 Pythonの入り口 928 Lesson1-2 変数の基本を理解しよう 698 Lesson1-3 基本データ型と算術演算子を理解しよう 481 Lesson1-4 文字列を操作しよう 467 Lesson1-5 フォーマット文字列を使いこなそう 419 Lesson1-6 乱数を生成しよう 465 Lesson1-s1 レベル1の文法を総復習しよう 472 Lesson2-1 比較演算子と論理演算子を理解しよう 362 Lesson2-2 条件分岐(if-else文)を理解しよう 313 Lesson2-3 条件分岐(elif文)を理解しよう 257 Lesson2-4 条件分岐(match文)を理解しよう 310 Lesson2-5 繰り返し処理(for文)を理解しよう 319 Lesson2-6 繰り返し処理(while文)を理解しよう 377 Lesson2-7 繰り返しの制御を理解しよう 281 Lesson2-8 エラーメッセージを読めるようになろう 266 Lesson2-9 例外処理の基礎を理解しよう 374 Lesson3-1 関数の基本を理解しよう 483 Lesson3-2 関数の戻り値とデフォルト引数を理解しよう 347 Lesson3-3 スコープの概念を理解しよう 318 Lesson3-4 関数を使いこなそう 408 Lesson3-5 無名関数を理解しよう 271 Lesson4-1 リストの定義と要素追加 306 Lesson4-2 リストの要素削除 223 Lesson4-3 リストの情報出力 241 Lesson4-4 リストの集計・並び替え 209 Lesson4-5 リストのスライス 209 Lesson4-6 リストのループ処理 231 Lesson4-7 リストの内包表記 216 Lesson4-8 データ構造の違いを理解しよう 192 Lesson4-9 タプルの基本を理解しよう 211 Lesson4-10 タプルのアンパックとネストを理解しよう 164 Lesson4-11 辞書の基本を理解しよう 183 Lesson4-12 辞書のループ処理を理解しよう 169 Lesson4-13 辞書の内包表記を理解しよう 170 Lesson4-14 集合の基本を理解しよう 162 Lesson5-1 クラスの基本を理解しよう 359 Lesson5-2 メソッドの基本を理解しよう 223 Lesson5-3 カプセル化を理解しよう 270 Lesson5-4 プロパティを理解しよう 241 Lesson5-5 クラスの継承を理解しよう 223 Lesson5-6 メソッドのオーバーライドを理解しよう 148 Lesson5-7 静的メソッドを理解しよう 153 Lesson5-8 モジュールを理解しよう 145 Lesson5-9 抽象クラスを理解しよう 196 Lesson5-10 ミックスインを理解しよう 147 Lesson5-11 データクラスを理解しよう 155 LessonS-1 可変長引数を理解しよう 121 LessonS-2 デコレーターを理解しよう 96

棒グラフをざっと眺めると、左側(レッスンの序盤)ほど棒が高く、右側(後半のレッスン)に進むにつれて徐々に低くなっているのが分かると思います。

これは、そのまま「レッスンの最初の方はたくさん読まれていて、進むごとに読む人が減っていく」という傾向を表しています。

もちろん、この PV グラフは完璧な「完走率」データではありません。

Google 検索から「for 文 python」「クラス 使い方」などのキーワードで、途中のレッスンに直接アクセスしてくる方も多いからです。

それでも、全体としての傾向を眺めるには十分な材料になります。

序盤で大きく減り、その後も少しずつ減っていくという現実

グラフをもう少し丁寧に見ると、Python 学習がどこで挫折しやすいのかが見えてきます。

ここでは、実際のデータから読み取れるポイントを、文章でかみ砕いてお伝えします。

学習を始めた人のかなりの割合が、序盤のレッスンで離脱している

レッスン 1 の最初の数回は非常に PV が多いのに、少し進んだあたりで棒の高さがぐっと下がっているはずです。

これは、Python の基本文法や環境構築に取り掛かった段階で、「思ったより難しい」「時間が取れない」と感じて手が止まってしまう人が多い、ということを示しています。

ただし、当サイト「Python関連学習館」はPythonを完全無料で学習できる非常にお手軽なサイトなので、「そんなに本気じゃないけど、とりあえずやってみてすぐやめた」という層も一定数いると思われます。

序盤をクリアした人たちも、その後のレッスンでじわじわと減っていく

if 文や for 文などの基礎は理解できたとしても、その先の関数やクラスといった内容に進むにつれて、ついていくのが大変になってくる方が一定数います。

その結果、グラフは急ではないものの、右に行くほど少しずつ低くなっていきます。

すべての人が最初から順番に読んでいるわけではない

特定の問題を解決したくて中盤や後半のレッスンだけを読む人もたくさんいます。

そのため、これは厳密な意味での「何%の人が最後まで到達したか」というデータではありません。

それでも、全体の傾向として、

- Python×生成AI の学習は、多くの人にとってハードルが高い

- スタート直後だけでなく、学習が進む過程でも「少しずつ離脱」が起きている

ということは、かなりはっきり見えてきます。

結論:Python学習に挫折するのは「よくあること」

ここまでのデータを踏まえて、まずお伝えしたいのは、「Python学習に挫折したからといって、自分だけが特別ダメなわけではない」ということです。

むしろ、グラフだけを見ると、「途中で一度止まる人のほうが多数派」と言ってもよいくらいです。

生成AI時代だからこそ、「Pythonを勉強しておいたほうが良いのでは?」と感じて学習を始める方は増えました。

その一方で、仕事や家事で忙しい中で学習時間を確保したり、エラーや抽象的な概念と向き合ったりするのは、どうしても大きな負担になります。

ですから、「一度挫折した=終わり」ではありません。

むしろ「このやり方だと続けられなかった」という貴重な経験ができた、と捉えていただきたいのです。

あなたはどのタイプ?挫折パターン診断(A/B/C)

ここでは、Python学習で挫折しやすいパターンを3つに分けて整理します。

目的は「当てること」ではなく、あなたの状況に近いものを見つけて、次の章の “やり直し手順” につなげることです。

「全部当てはまる気がする…」という場合でも大丈夫です。いちばん “止まりやすかった場面” に近いタイプを選んで読み進めてください。

Aタイプ:環境構築〜基礎文法で止まった

Aタイプは、学習のかなり序盤で止まりやすいタイプです。いちばん多いのは、環境構築やエラーでつまずいて、気持ちが折れてしまうケースですね。

たとえば、こんな経験はありませんか?

- Pythonを入れたはずなのに動かない(PATH、バージョン、実行場所が分からない)

- エラーが出た瞬間に手が止まる(英語が怖い、何をすればいいか不明)

- 文法の意味が分かる前に、用語が増えて混乱する

- 写経はできるけど、少し変えると動かなくなる

Aタイプの特徴は、知識不足というより「学習以前のストレス」で止まってしまう点です。

なので、やり直しでは“理解”より先に「動く状態を固定する」「エラーへの耐性をつける」が最優先になります。

Bタイプ:関数・データ構造・クラスあたりで急に失速した

Bタイプは、基礎文法は何となく分かったけれど、途中から急に難しく感じて止まったタイプです。

特に、関数・リスト/辞書・クラスなど、抽象度が上がるところで失速しやすい傾向があります。

こんな状態に心当たりがあれば、Bタイプかもしれません。

- if文やfor文は分かるのに、関数になると途端に分からない

- リストと辞書を使い分ける理由がピンとこない

- クラスが出た瞬間に「何これ…」となって止まった

- コードが長くなると、全体が把握できなくなる

Bタイプのポイントは、「理解しているつもり」と「実際に使える」の間にギャップができやすいことです。

やり直しでは、読み物として理解を深めるよりも、短い問題を解いたり、改造して動かしたりしながら “使い方の型” を体に入れる方が戻りやすいです。

Cタイプ:一通り触れたが、作りたいものがなくて止まった

Cタイプは、ある程度は勉強したのに、いつの間にかやめてしまったタイプです。

大きな挫折というより、「続ける理由が薄くなった」「成果が見えなくて自然に止まった」というケースが多いですね。

次のような状況なら、Cタイプの可能性が高いです。

- 基礎はやったけど、次に何をすればいいか分からない

- チュートリアルは終えたのに、何も作れていない

- 勉強しても生活や仕事で使う場面がなく、モチベが下がった

- 目標が「Pythonを勉強する」になってしまい、しんどくなった

Cタイプは、能力の問題ではなく「目的設計」の問題です。

やり直しでは、最初から大きな成果物を狙う必要はありません。

小さくてもいいので、使い道がはっきりしたゴール(自動化・ミニアプリ・ゲームなど)を決めると、一気に続けやすくなります。

どれを選べばいいか迷ったら

もし迷うなら、次の基準でOKです。

- “エラーが怖くて止まった”ならAタイプ

- “途中から内容が抽象的になって止まった”ならBタイプ

- “続ける理由がなくなって自然に止まった”ならCタイプ

次の章からは、この診断結果をもとに「当サイトでやり直す最短ロードマップ」を具体的に書いていきます。

まずは、あなたのタイプに合わせて “再開の順番” を整えていきましょう。

無料教材でやり直す「最短ロードマップ」(基本ルート)

ここからは、当サイト「Python関連学習館」の無料教材を使ってPythonをやり直すための「基本ルート」を具体的にまとめます。

挫折経験がある人ほど、気合いで頑張るよりも “手順を固定する” ほうがうまくいきます。

この章では、まず全員共通の進め方を押さえたうえで、「7日→30日→90日」という形で段階的なロードマップを紹介します。

あなたがA/B/Cどのタイプでも、まずは7日プランから始めるのがおすすめです。

全タイプ共通のルール(挫折しない進め方)

やり直しで大事なのは、「理解が完璧になるまで先に進まない」を避けることです。

挫折した人ほど、真面目に理解しようとして止まりやすいので、ここは発想を切り替えます。

守ってほしいルールは次のとおりです。

- 1周目はスピード優先(6割わかったら次へ進む)

- 詰まったら“5分だけ粘る”→ダメなら調べ方を変える(抱え込まない)

- 学んだら必ず手を動かす(写経→1行改造が最強)

- 復習は「週にまとめて」より「毎回ちょい復習」(忘れる前に回収)

- 1日の学習量は少なくてOK、ただし“ゼロの日”を作らない

このルールに沿って進めるだけで、「また止まりそう…」の確率がかなり下がります。

特に挫折経験者にとっては、学習内容よりも “学習の運用” が勝ち筋になります。

7日で再起動プラン(まずはここ)

最初の目標は、深い理解ではなく「学習が回り始める状態」を作ることです。

7日で “動かせる・少し変えられる” ところまで持っていくと、その後の勉強が急にラクになります。

流れはこんなイメージです。

| Day | 内容 |

|---|---|

| Day1 | 環境を整えて、とにかく動かす Pythonが動く状態を固定します。 ここでつまずく人(Aタイプ)は、まず「動く」が正義です。 |

| Day2 | 変数・型・演算に触れる ぜんぶ覚える必要はありません。 「こう書くとこう動く」を体感します。 |

| Day3 | if文とfor文を “動かして” 慣れる 条件分岐と繰り返しは、Python独学の最重要パーツです。 短い例でOK。 |

| Day4 | リストと辞書に触れて、データの持ち方を変える ここで急に難しく感じがちなので、まずは使い方だけ覚えます。 |

| Day5 | 関数に触れる(入力→処理→出力の型を作る) Bタイプが失速しやすいポイントなので、いきなり完璧理解を狙わず「書ける形」を優先します。 |

| Day6 | 小さな成果物を1つ作る たとえば「フォルダ内のファイル名を一覧表示する」「簡単な集計をする」など、超ミニでOKです。 |

| Day7 | 振り返り+30日プランに移る準備 詰まった場所をメモしておくと、2周目の復習が一気にラクになります。 |

7日プランのポイントは、内容を詰め込むことではなく「前に進む感覚」を取り戻すことです。

ここで勢いがつけば、挫折の再発はかなり防げます。

30日で「挫折ゾーン」を越えるプラン

次は、挫折が起きやすいゾーン(関数・データ構造・少し長いコード)を越えるための30日プランです。

ここまで来ると、「何となく分かる」から「少し自分で書ける」に変わっていきます。

30日間は、週ごとにテーマを決めると迷いが減ります。

| 週 | 内容 |

|---|---|

| 1週目 | 基礎文法を一周(if/for/型/基本入出力) 7日で触れた内容を軽く広げながら、穴を埋めます。 |

| 2週目 | 関数+データ構造(リスト/辞書)を集中 “よく使う型”を固定します。 ここが固まると一気に強くなります。 |

| 3週目 | ファイル操作・例外処理・モジュール利用 「現実の作業」に近いことができるようになって、成長実感が出やすいです。 |

| 4週目 | ミニ制作(小さく完成→少し改造) Cタイプは特にここが大事です。完成経験が次の継続力になります。 |

30日プランのコツは、「学ぶ→少し作る→復習」の循環を回すことです。

読むだけだと気持ちよく分かった気になりますが、挫折しやすいのは “手が動かない状態” なので、毎回ちょっとでも改造までやってください。

90日で「できること」を形にするプラン(用途別)

90日まで視野に入れると、Pythonは「勉強している」から「何かに使える」に変わります。

やり直しで大事なのは、ここで “用途” を決めることです。用途が決まると、学ぶ内容が絞れてラクになります。

おすすめの用途(このサイトで勉強できる内容)は、以下の3つです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ゲーム開発 | 楽しさを継続力に変えられるので、Cタイプに特に相性が良いです。 |

| 業務自動化 | Excel・ファイル整理・日次作業の自動化 「身近な面倒」を減らせるので、挫折しにくい王道ルートです。 |

| Web制作 | Flaskでミニアプリ作成 画面があると達成感が出やすく、ポートフォリオにもつながります。 |

この90日プランでは、細かい文法を全部覚えるよりも、「必要になったら調べて使える」状態を目指すのが現実的です。

Pythonの独学で強い人は、暗記が強いのではなく “必要なときに引っ張り出せる” 運用が上手い人です。

オンラインスクールを使う価値|仕組みと環境

当サイトの無料教材でやり直すルートは、うまくハマるとコスパ最強です。

一方で、挫折経験がある人ほど「分かってるけど続かない」「詰まった瞬間に止まる」という壁に当たりやすいのも事実です。

そういうときは、根性で粘るよりも、学習環境そのものを変えてしまった方が早いことがあります。

独学を否定するのではなく、「独学が回らない原因を、仕組みで解決する選択肢」として捉えてください。

挫折経験者がスクールで得られる3つの価値

スクールの価値は「教材があること」ではありません。挫折経験者にとって重要なのは、学習を止めないための仕組みがあるかどうかです。

特に、次の3つが手に入ると学習が安定します。

- 期限(いつまでに何をやるかが決まるので、先延ばしが減る)

- 質問先(詰まりを抱え込まずに進められる)

- 添削(自己流のまま変なクセが固まるのを防げる)

独学だと「詰まったら検索して解決する」必要がありますが、挫折しやすい場面ではこの検索がストレスになりがちです。

スクールは、そのストレスを “毎回ゼロに近づける” ための装置だと思うと分かりやすいです。

独学とスクールの使い分け(おすすめの考え方)

スクールに行くかどうかは、意外とシンプルな基準で決められます。

おすすめは、「まず当サイトで短期トライ → ダメなら環境を変える」という順番です。

たとえば、以下のような状態になると、スクールの恩恵が大きいでしょう。

- 当サイトの7日プランをやっても、Day3〜Day5で毎回止まる

- 完全に理解していないと先へ進みたくない

- 1週間に何度も “詰まり放置” が起きる

- 学習時間は取れるのに、何をやるか迷って進めない

このどれかが強いなら、スクールで伴走を入れる価値があります。

逆に、当サイトで「少しずつでも前に進める」状態ができたなら、独学のまま30日プランへ進んでOKです。

また、スクールを選ぶ場合でも、当サイトは十分役に立ちます。

スクールで学んだ内容を当サイトで復習したり、つまずいた項目だけ読み直したりすると、理解が安定して挫折しにくくなります。

やり直しルート比較(当サイト独学 vs メンター付きスクール)

ここまで読んで、「当サイトでやり直すのが良さそう」と感じた人もいれば、「自分はまた止まりそう…」と不安が残る人もいると思います。

そこでこの章では、当サイト独学とメンター付きスクールを “向き不向き” で整理します。

大事なのは、どちらが上かではなく「あなたが続けられるのはどっちか」です。Pythonは続いた人が勝つので、続く方を選ぶのが最短です。

当サイト独学が向いている人

当サイトでのやり直しがハマるのは、「自分で進められる状態」を作れる人です。言い換えると、学習内容の難しさよりも “学習の運用” を整えられる人ですね。

たとえば、次のような人は独学の相性が良いです。

- 1日15分でもいいので、毎日触る習慣を作れそう

- 分からないときに、まず調べてみる余裕がある

- 「完璧に理解してから」より「一周してから固める」に切り替えられる

- まずは無料でやり直して、必要なら途中で強化したい

当サイト独学の強みは、ペースを自分で調整できることです。学習が再開できた瞬間から、コストを抑えつつ積み上げられます。

一方で弱点もあります。

独学は、詰まったときに自力で復帰できないと止まりやすいです。挫折経験がある人ほど、この “復帰の難しさ” に注意が必要です。

メンター付きスクールが向いている人

スクールが向いているのは、「続ける仕組みがある方が強い」タイプの人です。

特に、挫折の原因が“詰まり放置”や“先延ばし”に寄っている場合、スクールの効果が出やすいです。

具体的には、こんな人が当てはまります。

- エラーが出ると止まりやすく、1人だと復帰に時間がかかる(Aタイプ寄り)

- 学んだつもりでも手が動かず、添削や指摘がほしい(Bタイプ寄り)

- 期限や面談がないと、学習が自然消滅しやすい(Cタイプ寄り)

- 目標(転職・業務活用など)までの道筋を一緒に組んでほしい

スクールの強みは、学習が止まりにくいことです。

分からないところを早めに潰し、課題を提出し、フィードバックを受ける。このサイクルがあるだけで、挫折の再発率は下がります。

注意点としては、スクールは「入れば勝手にできるようになる」わけではないことです。

時間を確保できないと成果が出にくいので、受講前に “毎週どれくらい学習できるか” は現実的に見積もっておくのが安心です。

迷ったときの結論(この3つで決めてOK)

どちらにするか迷ったら、判断基準を増やしすぎない方が決まります。

次の3つだけでOKです。

- まず当サイトの 7日プラン を回せそうなら独学から

少しずつでも進められるなら、独学の方がコスパ良く伸びます。 - 7日プランの途中で何度も止まりそうならスクール

“止まる”が続くなら、環境に投資した方が結局早いです。 - 目的が明確で期限があるならスクールを優先

転職や仕事での活用など、期限付きの目標があるなら伴走が強いです。

ここまで決められれば、あとは行動するだけです。

まとめ|挫折からのやり直しは「今日の一歩」で決まる

ここまで読んでくださったあなたは、もう「挫折=向いてない」ではなく、「挫折=学び方を組み替えるタイミング」だと分かってきたと思います。

あとは、迷いを減らして “今日やることを1つ決める” だけです。

やり直しで大事なのは、完璧な計画よりも「止まらない仕組み」を先に作ることでした。そこで最後に、この記事の内容を行動に落とすための手順をまとめます。

今日やること(まずはこれだけでOK)

いきなり大きく頑張らなくて大丈夫です。

まずは「再開できた」という成功体験を作りましょう。

- 当サイトの Python基礎(環境構築〜最初の文法)を開いて、まず1つ動かす

- 動いたら、たった1行でいいので改造してみる(数字を変える、printを増やす、など)

- できたら「明日やるページ」をブックマークして終わり

これだけでOKです。

今日のゴールは “理解” ではなく、“前に進めた” という感覚を取り戻すことです。

1週間後の判断基準(独学で続ける?スクールを使う?)

次に迷いやすいのが、「このまま独学で行けるのか」ですよね。

ここはシンプルに判断するとラクです。

- 当サイトの 7日プラン を回して、少しでも前に進めたなら独学のまま30日プランへ

- 途中で何度も止まり、復帰に時間がかかるならメンター付きスクールを検討

独学かスクールかで悩み続けるより、「止まらない選択」をする方が結果的に早いです。

大切なのは「小さく完成させる経験」を早めに作ることです。