Pythonで生成AIエンジニアになろう|【DMM 生成AI CAMP】生成AIエンジニアコースのレビュー

2026年現在、急速に需要が拡大しており、今後も多くの活躍の場が訪れるであろうPythonの技術があります。

それは 生成AIエンジニアリング です。

この記事では、Pythonをこれから学ぶ方や、既に学習を終えた方に向けて、「生成AIエンジニア」とは何か や、それを効率よく学習できる「DMM 生成AI CAMP」の特徴 などを分かりやすく解説します。

すでに多くの方が実感している通り、現在はChatGPTに代表される生成AIが急速に広まり、AIを活用できるエンジニアの需要が高まっています。

そしてその生成AIエンジニアになるための最も早くて確実な方法は、DMMが運営する 生成AI CAMP の 生成AIエンジニアコース に参加することでしょう。

この講座は、Pythonの基礎からAIアプリ開発までを一貫して学べる 内容となっており、プログラミング初心者であっても問題なく達成できるよう設計されています。

DMM 生成AI CAMPをご検討中の方に、当サイトオリジナルの「無料相談の準備リスト」を公開しています。

無料相談に行く前に考えておくべき内容や、当日相談するべき内容などをまとめてますので、是非ご活用ください↓↓

生成AIエンジニアとは?|仕事内容と身につくスキル

そもそも「生成AIエンジニア」とはどんな仕事をする人なのか。

名前からなんとなく「ChatGPTのような生成AIを作る人?」というイメージを持つかもしれませんが、それは少し違います。

生成AIエンジニアは、既存のAIが文章や画像、音声などを自動的に生成する仕組みを活用し、それを実際のアプリケーションやサービスとして動かす役割を担います。

- ChatGPTのようなチャットボットの開発

- 顧客対応の自動化ツールの構築

- 自社データを使ったAI検索システムの実装

- 画像生成や文章生成を活用したクリエイティブツールの開発

AIそのものを作るのではなく、AIを活用して、実用的なアプリを作るスキルが求められます。

そしてその中心にあるのが、やはり Python です。

PythonはもともとAIや機械学習の分野で最も使われている言語であり、生成AIを扱うライブラリ(LangChain、FastAPI、OpenAI APIなど)もPythonで動作します。

つまり、生成AIエンジニアとは「既存のAIを、Pythonを使って動かす技術者」と言えるでしょう。

そしてDMM 生成AI CAMPの生成AIエンジニアコースは、まさにこのスキルを専門的に学べる講座として設計されています。

なお、Pythonを使わずにノーコードでAIアプリを作成する「Difyマスターコース」もあり、目的によってはこちらもお勧めです↓↓

DMM 生成AIエンジニアコースの概要と特徴

DMM 生成AI CAMPの「生成AIエンジニアコース」は、Pythonの基礎からAIアプリ開発までを体系的に学べるオンライン講座です。

DMMがこれまで展開してきたプログラミングスクール「DMM WEBCAMP」のノウハウを活かして設計されており、初心者でもステップを踏んでスキルを身につけられる構成になっています。

ここでは、コースの全体像や特徴を分かりやすく紹介します。

カリキュラム|Python基礎からAIアプリ開発まで一気通貫

生成AIエンジニアコースでは、単にPythonの文法を学ぶだけでなく、実際にAIを活用したアプリケーションを作るところまで踏み込みます。

例えば、次のような流れで学習が進みます。

- Python基礎(文法・関数・APIの使い方)

- AI活用の基礎(OpenAI APIなどを使ったAI呼び出し)

- プロンプトエンジニアリング の基礎

- LangChainの導入(LLMの仕組みと連携方法を学ぶ)

- RAG(検索拡張生成)の実装

- AIエージェントの構築(自動応答やタスク処理の実装)

- オリジナルAIアプリ開発(ポートフォリオとして提出)

このように「Python自体の学習」から「PythonでAIを動かす」まで、一連の流れが身につく構成になっています。

既にPythonの基礎を身に付けている方は、学習計画を調整することも可能です。

当サイト「Python関連学習館」では、Pythonの 完全無料テキスト&問題集 を公開していますが、独学では途中で挫折してしまう人が多くいます。

スクールで専門家に質問できるというだけで、そのリスクも大きく減らすことができます。

最新技術に対応|LangChainやRAGなど

最近では「LangChain」や「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」といった生成AI開発のキーワードを耳にすることが増えました。

今、もの凄い速さで進化している生成AI。

DMM 生成AI CAMPは、こうした最先端の生成AIフレームワークや設計手法を実践的に学べる点も特徴です。

特にLangChainは、ChatGPTなどのLLM(大規模言語モデル)を Pythonで自在に操作するための人気ライブラリ。

この仕組みを理解しておくことで、AIエージェントの開発や、業務効率化ツールの構築など、より実践的な開発ができるようになります。

学習環境|完全オンライン&質問サポートの安心体制

DMM 生成AI CAMPの「生成AIエンジニアコース」は、すべてオンラインで完結します。

通学の必要がないため、社会人や学生でも自分のペースで学べるのが大きな魅力です。

自宅のPCを使って、動画講義・課題・質問サポートを通じて学習を進められます。

Pythonの初歩からAI実装までを網羅しているため、「プログラミングは勉強したことがない」という方でも安心して受講できます。

Python初心者でも安心して学べる理由

「AI」や「生成AIエンジニア」と聞くと、どうしても「難しそう…」「自分には無理かも」と感じてしまう方も多いでしょう。

ですが、DMM 生成AI CAMPの生成AIエンジニアコースは、完全初心者からでも無理なく学べるように設計されています。

ここでは、Python学習前の人でも、基礎学習を終えたばかりの人でも安心して受講できる理由を、具体的に紹介します。

Pythonの基礎からスタートできる安心設計

生成AIエンジニアコースのカリキュラムは、いきなりAIの仕組みや難しい理論に入るわけではありません。

まず最初に、初心者に優しいプログラミング言語「Python」の基本文法やデータ型、関数の使い方、APIの呼び出し方といった基礎的な内容を丁寧に学びます。

つまり、プログラミング未経験でも「AIを扱う準備段階」から始められるわけです。

この段階で「Pythonってこう書くのか」「変数や関数ってこう使うんだ」と理解できれば、後半のAI開発部分もスムーズに入っていけます。

Pythonを既に習得済みの場合は、学習計画を調整することも可能です。

Python はAI開発で最も使われているプログラミング言語💡

さらにはWeb開発やデータ分析など、様々な分野で使用されているため、覚えれば色々と応用できる “汎用スキル” になるよ!

手を動かす課題中心で “実装力” を養成

初心者がつまずく原因の多くは、「知識ばかり覚えて実際に動かさないこと」です。

DMM 生成AI CAMPでは、学んだ内容をそのまま手を動かして試せるように、課題形式の学習が中心になっています。

たとえば、

- PythonでOpenAI APIを呼び出してChatGPTのような応答を作る

- LangChainを使って独自のAIチャットを組み立てる

- 自分のテキストデータを使って検索型のAIを作る

といった具体的なタスクを通じて、「理解 → 実装 → 応用」という流れを繰り返します。

このように、ただ知識を覚えるのではなく、自分の手でAIを動かす経験を積めるのが大きな特徴です。

質問サポートが充実していて挫折しにくい

独学でPythonやAIを学ぼうとすると、どうしても「分からないことが解決できずに止まってしまう」という壁にぶつかりがちです。

DMM 生成AI CAMPでは、質問サポートが充実しているため、そのような不安を感じにくくなっています。

質問はオンライン上でいつでも投稿でき、専門のメンターが丁寧に回答してくれます。

「このコードでエラーが出てしまう」「この部分の仕組みが理解できない」といった具体的な悩みをすぐに相談できるため、学習が止まることがありません。

💬 まるでオンライン家庭教師のように、分からないところをピンポイントで解説してもらえるのが安心です。

自分のペースで進められる柔軟な学習環境

もう一つの安心ポイントは、自分の生活スタイルに合わせて学習できる柔軟さです。

オンライン完結型なので、社会人や学生でもスキマ時間を使って学べます。

さらに、4〜16週間と複数のプランが用意されているため、「短期間で集中して学びたい人」「ゆっくり確実に理解したい人」どちらにも対応できます。

週7時間からでも受講可能⏰

無理のないペースでAI開発スキルを身につけられるね。

学べる技術と他スクールとの違い【比較あり】

DMM 生成AI CAMPの生成AIエンジニアコースでは、単にAIを「使う」だけではなく、Pythonを使ってAIを “動かす” ための実践的な技術を学ぶことができます。

AIを活用したアプリ開発の現場で実際に必要とされるスキルを、体系的に身につけられるのがこのコースの大きな特徴です。

ここでは、具体的にどんな技術が学べるのか、そして他のスクールとどう違うのかを詳しく見ていきましょう。

PythonでのAIアプリ開発|API/LLM連携

生成AIエンジニアコースの中心にあるのは、PythonによるAIアプリケーション開発 です。

AIを扱う上で最も重要なスキルは、単に理論を理解することではなく、AIを実際に動かしてアプリを作る力です。

このコースでは、次のようなテーマに沿って学習を進めていきます。

- AIの基礎理論(LLM・プロンプトエンジニアリングなど)

- PythonでのAPI利用(PythonからAI呼び出し)

- LangChainによるAIアプリ構築

- RAG(検索拡張生成)による知識拡張AIの開発

- AIエージェントの設計と実装

この流れを通して、「PythonでAIを使う → 組み合わせて動かす → 独自のAIアプリを作る」という一連のプロセスを体験できるようになっています。

特にLangChainを中心とした開発スキルは、今後のAI開発で欠かせない技術として世界的に注目されています。

最前線技術|LangChain・RAG・AIエージェントなど習得

生成AIの領域は進化が非常に早く、学ぶ技術が1年前と比べて大きく変わっています。

DMM 生成AI CAMPでは、常に最新トレンドに対応した実践的な内容が盛り込まれています。

LangChain|LLMをPythonで扱うためのフレームワーク

LangChainはChatGPTなどの大規模言語モデル(LLM)を「アプリケーション」として活用するためのPythonライブラリです。

これを覚えることで複雑なプロンプト設計や、API連携をシンプルなコードで実現できます。

RAG|手元のデータを検索してからAIに回答させる仕組み

RAG(Retrieval-Augmented Generation)は、独自データを使ってAIに回答を生成させる技術です。

社内資料やWebデータをもとに、ChatGPTのような検索型AIを構築できます。

AIエージェント|AIが自律的に判断し、行動を実行する仕組み

AIエージェントは人間の代わりにタスクを実行するAIプログラムです。

LangChainと組み合わせることで、チャットサポートボットや業務自動化システムの開発が可能になります。

これらはいずれも、「PythonでAIを現実の業務やサービスに応用する」ための実践技術です。

他のプログラミングスクールではまだ扱われていない内容も、DMM 生成AI CAMPでは早期にカリキュラムに導入しています。

AI×Pythonに特化しているからこそ、短期間で実践力がつく

多くのプログラミングスクールでは、Web制作や機械学習、データ分析など幅広い分野を扱っています。

一方で、生成AIエンジニアコースは 生成AIとPythonに完全特化 しているため、内容に無駄がありません。

Pythonを使ってAIを動かすことに集中できるため、短期間でも実践レベルのスキルが身につく構成になっています。

他スクールのように「HTML」「CSS」「SQL」などを横断的に学ぶ必要はない!

AI開発だけに専念できるのが大きな違いです。

他のスクールとの比較で見えるDMMの強み

他の人気スクールと比較すると、DMM 生成AI CAMPの「生成AI特化型」の特徴がよく分かります。

| スクール | 学べる範囲 | 生成AI対応 | Python重点度 | 実践レベル | 補助金対応 |

|---|---|---|---|---|---|

| DMM 生成AI CAMP 生成AIエンジニアコース | 生成AI・LangChain・RAG | ◎(最前線) | ◎(全工程) | ◎(AIアプリ開発まで) | ◎(最大70%補助) |

| DMM 生成AI CAMP Difyマスターコース | 生成AI・Dify・RAG | ◎(最前線) | ×(ノーコード) | ◎(業務自動化まで) | ◎(最大70%補助) |

| Aidemy Premium | データ分析・AI基礎 | △(一部) | ◎ | ○ | ◎ |

| TechAcademy AIコース | AI・機械学習 | △ | ○ | ○ | × |

| Udemy講座など | 分野別 | △ | ○ | (自己学習型) | × |

この比較からも分かるように、生成AIエンジニアコースは「生成AI × Python」にフォーカスしており、最新のAI応用スキルを短期間で実践レベルまで引き上げられるのが強みです。

もっと多くのスクールと、もっと徹底的に比較したいなら↓↓の記事が参考になるよ!

AIエンジニアとしてのキャリア構築に直結する内容

この講座で得られるスキルは、そのまま現場で使えるものばかりです。

卒業後に想定されるキャリアは、次のようなポジションです。

- 生成AIエンジニア

- プロンプトエンジニア

- AIアプリケーション開発者

- AIツール開発担当(社内自動化・チャットボットなど)

- フリーランスAI開発者

実際にDMMでは、ポートフォリオ制作支援やキャリアアドバイスも行っており、学んだ内容を転職・副業につなげるための支援も整っています。

卒業が「終わり」ではなく、「次のキャリアの始まり」になる構成です。

生成AIエンジニアコースのメリットとデメリット

DMM 生成AI CAMPの生成AIエンジニアコースは、多くの受講生から高い評価を得ていますが、もちろんどんな講座にもメリットと注意点があります。

ここでは、実際に受講を検討するうえで知っておきたい良い点と気をつけたい点を、できるだけ客観的に整理してみましょう。

メリット①:体系的に「AIを動かす力」が身につく

最大のメリットは、Python初心者でもAIアプリを開発できるレベルまで体系的にスキルを身につけられる点です。

多くのオンライン教材は「AIの理論」や「ChatGPTの使い方」にとどまりがちです。

しかしDMM 生成AI CAMPは「AIを動かす」→「AIを組み合わせる」→「AIアプリを作る」という実践型のステップアップ学習を採用しています。

つまり、“使うだけ”ではなく、“作れるようになる”ことを目的とした講座なのです。

AI開発の核心であるLangChain・RAG・API連携といったテーマを扱うため、学習後には具体的なアウトプット(ポートフォリオ)も残せます。

メリット②:現役エンジニアのサポートで挫折しにくい

プログラミング学習で最も怖いのは、「途中でわからなくなって続かなくなる」ことです。

DMM 生成AI CAMPでは、現役エンジニアのメンターが質問対応やアドバイスをしてくれるため、疑問点をすぐに解決できます。

オンラインで質問できる体制が整っており、チャット形式で何度でも質問可能。

「どこでつまずいているか」を一緒に整理してくれるので、独学よりも圧倒的に学習効率が高まります。

学びの途中で孤立しないというのは、継続の鍵になる要素です。

メリット③:キャリア支援が受けられる

学習が終わったあと、希望者はDMMのキャリア支援サービスを利用できます。

AI関連の転職や副業案件への応募サポート、ポートフォリオのブラッシュアップ、履歴書の添削などを受けることが可能です。

「転職保証」ではありませんが、「学んだ後どう活かせばいいか」「どんな案件を狙えばよいか」といった相談ができるのは大きな安心材料です。

「学んで終わり」ではなく、「学んだ後の行動」までサポートしてくれるのは嬉しいね。

デメリット①:補助金なしの場合は、安くはない

補助金を使わない場合、費用はおおむね 25〜40万円前後。

その他のスクールと比較し、特別安いとは言えません。

ただし、扱う内容がAI・LangChain・RAGなど実務レベルの技術であることを考えると、

「単なる初心者講座」ではなく、実践的な専門講座の価格帯と考えるのが妥当でしょう。

デメリット②:学習時間の確保が必要

DMM 生成AI CAMPの学習内容は実践的で、課題も本格的です。

そのため、週10時間以上の学習時間を確保することが望ましいと言えます。

特に4週間など超短期プランを選ぶ場合は、週30時間以上が推奨されており、仕事との両立はややハードです。

何か特別な理由などがない限りは、8週間以上のプランを選択しすることをお勧めします。

デメリット④:転職保証ではない

DMM 生成AI CAMPは、卒業後のキャリア支援が充実していますが、「転職保証」ではありません。

したがって、転職成功の保証を前提に考えている方にはやや物足りないかもしれません。

ただし、ポートフォリオ制作のサポートや、実務で役立つスキル習得を目的にするのであれば、十分価値のある内容です。

生成AIエンジニアコースの総合評価

DMM 生成AI CAMPの生成AIエンジニアコースは、「AI時代に必要なスキルを実践的に学べる講座」という点で非常に優れています。

一方で、時間と費用の投資が必要なため、目的を明確にして受講することが成功のカギになります。

| 項目 | 評価 | コメント |

|---|---|---|

| 学習内容の実践性 | LangChain・RAG対応で最新技術が学べる | |

| 初心者サポート | 質問体制が手厚く挫折しにくい | |

| コストパフォーマンス | 補助金適用ならお得 | |

| 学習負荷 | 集中的に学ぶ必要あり | |

| キャリア支援 | 転職サポートあり(保証なし) |

まとめると、「Python初心者がAI開発に進みたい」「独学から一歩踏み出したい」方に最適な講座です。

評判・口コミまとめ【良い/悪い/中立の声】

DMM 生成AI CAMPの生成AIエンジニアコースは、SNSや口コミサイトでも話題になっています。

実際に受講した人たちの声を見ると、良い意見・改善してほしい意見の両方があります。

ここでは、それらを整理しながら、実際の評判や受講者のリアルな感想を紹介していきます。

良い口コミ:実践性・質問対応・補助金の満足

まずは、受講者の満足度が高いとされるポイントを見ていきましょう。

Twitter(X)や個人ブログ、口コミサイトなどでは、次のような声が多く見られます。

「ChatGPTのような仕組みをPythonで作れるようになったのが楽しい!」

「LangChainを使ったAIアプリ開発を学べるのは他にはあまりない。」

「質問にすぐ答えてもらえるので、独学より圧倒的に効率が良い。」

「AIの仕組みが“使う側”から“作る側”として理解できた。」

「補助金でここまで学べるのは正直コスパが良すぎる。」

これらの口コミから分かるように、特に高く評価されているのは次の3点です。

- LangChain・RAGといった最新技術が学べること

- 質問対応が手厚く、学習がスムーズに進むこと

- 補助金を活用できるコスパの良さ

実際、Pythonの入門講座は数多くありますが、「生成AIアプリを作る」という実践レベルに踏み込んだ講座はまだ少ないため、「学ぶ価値がある」と感じる受講者が多いようです。

悪い口コミ:短期プランの負荷・基礎不足の壁

一方で、改善を望む声や、注意しておきたい意見も見られます。

「短期プランを選んだら課題の量が多くてかなりハードだった。」

「AIに関する基礎知識がないと、後半はちょっと難しく感じる。」

「転職保証はないので、目的意識を持って受講する必要がある。」

「自分で手を動かさないと身につかない。受け身では厳しい。」

これらの声から分かるのは、「ラクしてスキルが身につく」講座ではないということです。

内容は本格的であり、課題量も十分にあるため、「本気でAI開発スキルを身につけたい」「手を動かしながら学びたい」という意欲が重要です。

逆に言えば、しっかり学習時間を確保できる人にとっては、

“確実に力がつく” 環境が用意されているということだね。

全体的な評判・口コミのまとめ

口コミ全体を通じて見えてくる評価を、以下のように整理できます。

| 評価ポイント | 内容 | 評価 |

|---|---|---|

| カリキュラムの実践性 | LangChain・RAGなど、実務に近い構成 | |

| 初心者対応 | Python基礎から段階的に学べる | |

| 学習サポート | メンターの対応が丁寧で早い | |

| 費用の満足度 | 平均的。補助金ありなら高コスパ | |

| 学習負荷 | 内容が濃く、短期プランはハード | |

| 転職・キャリア支援 | サポートあり(保証なし) |

全体的には非常に高い評価を得ており、特に「実践的である」「AIを動かす力がつく」という意見が目立ちます。

一方で、短期間で成果を出すには、一定の学習時間と努力が必要という点を理解しておくことが重要です。

真剣に学び、行動する人にとっては、間違いなく「結果につながる講座」でしょう。

補助金の仕組みと受講までの流れ/料金の目安

残念ながら、DMM 生成AI CAMPはリスキング補助金の対象ではなくなりました…

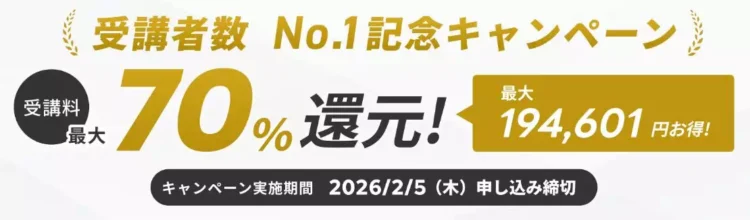

でもそれと同等の ものすごいキャンペーン をやっているよ!

DMM 生成AI CAMPの大きな魅力のひとつが、「国のリスキリング支援制度」を活用できることです。

これにより、通常は約30万円前後かかる受講料を、最大70%の補助を受けて受講することが可能になります。

ここでは、補助金の概要と、実際に受講するまでの流れをわかりやすく解説します。

なお、補助金は予算が無くなり次第終了すると思われますので、受講を検討している方は早めの申し込みをお勧めします。

国の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」とは?

この制度は、経済産業省が推進している社会人の学び直し(リスキリング)支援プログラムの一環です。

DXやAI分野など、今後の成長産業で活躍できる人材を育てる目的で設けられています。

対象講座を受講すると、受講料の最大70%が補助されるという非常に大きなメリットがあります。

DMM 生成AI CAMPが補助金対象である理由

DMM 生成AI CAMPはリスキング補助金の対象ではなくなりました。

DMM 生成AI CAMPの生成AIエンジニアコースは、国の認定を受けた「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の正式対象講座として登録されています。

この講座が対象になっている理由は、以下の3点が大きなポイントです。

- AI・データ・プログラミングといったDX関連分野に該当

- 実践的なスキルを習得し、キャリアアップに直結する内容である

- 受講後に転職・副業などを見据えたキャリア支援が用意されている

つまり、「仕事で活かせるスキルを学びたい」「将来のキャリアの幅を広げたい」という方に向けた、国家レベルの学習支援制度 なのです。

そして経済産業省は「DMM生成AI CAMPの生成AIエンジニアコースはこの条件を満たす優良なコンテンツである」と認め、補助金を適用することに至った訳です。

補助金をもらうための主な条件

DMM 生成AI CAMPはリスキング補助金の対象ではなくなりました。

補助金の適用には、いくつかの条件があります。

以下のような方が対象になりやすい傾向です。

- 雇用保険に加入している現職の社会人(会社員・契約社員など)

- キャリアアップや転職を目的に学習を希望している

- DMMの案内に従い、必要書類を期限内に提出できる

学生やフリーランスでも対象になるケースがあります が、条件が異なるため、事前確認は必須です。

自分が対象であるかわからない場合は、DMM生成AI CAMPの無料相談で質問してみると正確に調べてもらえます。

無料相談はその確認だけでもOK とされていますので、気軽に相談してみましょう↓↓

💡 ポイント:補助金の申請手続きもDMM側が丁寧にサポートしてくれるため、難しい書類作成や申請ミスの心配はほとんどありません。

受講料金の目安:通常価格と補助後の実質負担

DMM生成AI CAMPの受講料は以下の通りです。

実際の費用イメージをまとめると以下のようになります。

| プラン | 通常料金(税込) | キャンペーン適用後 | 学習期間 |

|---|---|---|---|

| 4週間プラン | 296,000円 | 88,800円前後 | 短期集中型 |

| 8週間プラン | 378,000円 | 113,400円前後 | 標準ペース |

| 12週間プラン | 446,000円 | 133,799円前後 | じっくり型 |

| 16週間プラン | 498,000円 | 149,399円前後 | ゆっくり型 |

リスキング補助金と同等の「最大70%キャッシュバック」は強烈!

どんな人におすすめ?|向いている人・向かない人

ここまで読んで、「興味はあるけど、自分にもできるのかな?」と感じている方も多いと思います。

DMM 生成AI CAMPの生成AIエンジニアコースは、確かに内容は本格的ですが、正しい目的意識を持った人なら誰でも成果を出せる設計になっています。

この章では、「どんな人に向いているのか」「どんな人には少し合わないのか」を整理してみましょう。

向いている人:実装重視・学習時間を確保できる人

DMM生成AI CAMPの生成AIエンジニアコースが向いているのは、以下のような方です。

① Pythonの初学者で、次のステップに進みたい人

「プログラマーになるためにこれからPythonを学習したい」

「Pythonの基礎は覚えたが次は何を勉強すればいいんだろう?」

そんなPython初学者にぴったりです。

基礎からAIアプリ開発まで体系的に学べるため、独学では得られない“実践感覚”を身につけられます。

💡 Python入門の次のゴールとして「AIを動かすスキル」を目指す人に最適です。

② 生成AIを使ったアプリ開発を実際にやってみたい人

ChatGPTを触って「自分でもこんな仕組みを作ってみたい」と思ったことはありませんか?

この講座では、まさにその「ChatGPT的アプリ」をPythonで作ることができます。

LangChainやRAGを使って、AIが検索・回答・自動処理する流れを自分の手で構築できるので、“AIを使う側”から“作る側”にステップアップしたい人におすすめです。

③ 今後のキャリアを広げたい社会人・副業志向の人

AI関連のスキルは、今後のキャリアにおいて確実に需要が高まります。

DMM 生成AI CAMPは「リスキリング補助金」対象なので、社会人でも金銭的な負担を抑えて学べます。

特にこんな人におすすめです:

- 今の仕事でAIツールを活用したい

- キャリアチェンジを考えている

- 副業・フリーランスでAI開発案件を受けたい

🚀 学んだ内容がそのまま“仕事につながる”のがこの講座の強みです。

④ 自分で考えながら学ぶのが好きな人

この講座は「手を動かして学ぶ」ことが前提です。

ただ聞くだけの受け身学習ではなく、自分の手でAIを作りながら進むため、実践型の学びが好きな人に向いています。

課題を通じて「どうすればうまく動くか」を試行錯誤することで、確かな実力が身につきます。

⑤ 挫折せずに最後までやりきりたい人

プログラミング学習で最も多い失敗は「途中でわからなくなって辞めてしまうこと」です。

DMM 生成AI CAMPは、質問サポートが手厚く、メンターが丁寧にフォローしてくれるので、継続が苦手な人でも安心して完走できる環境です。

向かない人:短期で“楽に”学びたい・受け身の学習

以下のような方には、生成AIエンジニアコースは向かない可能性があります。

① すぐに結果を求める人

AI開発の理解や実装スキルは、一定の学習時間が必要です。

「短期間でラクして稼げるスキルが欲しい」というタイプの方には、少し地道に感じるかもしれません。

逆に、手を動かして“本物のスキル”を得たい人には最適です。

② 学習時間をあまり確保できない人

4〜16週間のプランが用意されていますが、週10〜20時間は確保したいところ。

忙しすぎて学習時間が取れない人は、まずスケジュールを見直してからの受講をおすすめします。

③ 目的がはっきりしていない人

「とりあえずAIが流行ってるから…」という理由だけでは、途中でモチベーションが下がることもあります。

逆に、「仕事で使いたい」「転職に活かしたい」「自分のサービスを作りたい」など明確な目的を持っている人ほど、成果が出やすいです。

まとめ:DMMは真剣に学びたい人ほど得られる講座

DMM 生成AI CAMPは、「AIを理解して、自分で動かせるようになりたい」という明確な目的を持つ人に最適な環境です。

初心者でも安心して学べる一方で、手を抜かずに取り組む人ほど確実に結果を出せる構成になっています。

本気でAI開発スキルを身につけたい人にとって、こんなに実践的で支援が整った講座はなかなかないよね。

次のアクション【無料相談→補助金確認→申込】

ここまで、DMM 生成AI CAMPの生成AIエンジニアコースについて詳しく紹介してきました。

内容を振り返ると、この講座が「Python初心者からAI開発を実践的に学べる数少ない環境」であることがよく分かります。

こんな方にこそ挑戦してほしい

- Pythonを勉強しているけど、次のステップが見えない方

- ChatGPTや生成AIを“作る側”として学びたい方

- 副業や転職でAIスキルを活かしたい社会人

- 自分の手でAIアプリを作ってみたいエンジニア志望者

この講座は、ただの「学習プログラム」ではなく、キャリアとスキルを同時に育てるリスキリング環境です。

💬 「AIを使う人」から「AIを創る人」へ。

その最初の一歩が、DMM 生成AI CAMPです。

無料相談でできること

受講を迷っている方におすすめなのが、無料相談 です。

ここでは以下のような内容を、オンラインで気軽に相談できます。

- 自分のスキルレベルで受講できるか?

- どのプラン(期間)が向いているか?

補助金の対象になるか?- 学習後のキャリア支援はどうなるか?

📅 所要時間はわずか30分。

無理な勧誘も一切なく、疑問点をその場で解消できます↓↓

受講を検討しているあなたへ

AIの進化は日々加速しており、「生成AIを扱える人材」は今後あらゆる業界で求められます。

Pythonと生成AIのスキルを同時に身につけられる環境は、まだまだ限られています。

チャンスを逃さないためにも、まずは一歩踏み出してみることが大切です。

DMM 生成AI CAMPは、あなたが「AI時代に活躍できるエンジニア」へと成長するための、最短ルートとなるでしょう。

最後に

プログラミングを始めたあなたが、次に目指すべきステージは“AIを動かすスキル”です。

その学びを最短距離で実現できるのが、DMM 生成AI CAMPの生成AIエンジニアコース。

あなたの「学びたい」という気持ちが、未来のキャリアを変えるきっかけになります。

どんなに大きな変化も、初めは小さな一歩から!

さあ、次は君がAIを操る番だよ!

FAQ|生成AIエンジニアコースについてよくある質問

最後に、DMM 生成AI CAMPの生成AIエンジニアコースについて、よくある質問をまとめました。

実際に受講を検討している方の検索意図に基づいて回答しています。

Q1. DMM 生成AI CAMPの生成AIエンジニアコースは、初心者でも本当に大丈夫?

はい、大丈夫です。

この講座はPython未経験者やプログラミング初心者でも理解できるように設計されています。

最初は基礎文法やAPIの使い方から始まり、徐々にLangChainやRAGなどの応用技術へ進む構成です。

また、質問サポートが手厚く、分からない部分は現役エンジニアに何度でも相談できるため、挫折しにくいのが特徴です。

💡 「AIに興味はあるけど、プログラミングは初めて」という方でも安心して受講できます。

Q2. 他のプログラミングスクールと比べて、DMM 生成AI CAMPの強みは何?

他スクールとの大きな違いは、生成AIに特化している点です。

多くのスクールはデータ分析や機械学習を中心に扱いますが、DMM 生成AI CAMPでは、実際にChatGPTのようなAIアプリをPythonで開発します。

- LangChainやRAGなどの最先端フレームワークを扱う

- AIエージェントの構築まで踏み込む

- 国の補助金対応でコスパが良い

この3点が、DMMが選ばれている最大の理由です。

Q3. どのくらいの時間を確保すればいい?

目安として、週10〜20時間の学習時間を確保できると理想的です。

プランによって期間が異なり、4週間・8週間・12週間・16週間の中から選べます。

短期プランを選ぶ場合は集中力が求められますが、長期プランを選べば仕事や学業と両立しながら学習可能です。

自分のペースに合わせて進められる点も、オンライン学習ならではのメリットです。

Q4. 修了後の転職・キャリアサポートはありますか?

はい、あります。

受講を修了すると、希望者はDMMのキャリア支援サービスを利用できます。

具体的には、

- AI・Python関連の転職相談

- ポートフォリオ添削

- 履歴書/職務経歴書のアドバイス

- 副業案件の紹介

などが受けられます。

転職「保証」ではありませんが、実践スキルと成果物(AIアプリ)があれば、AIエンジニアやAI活用職への道が大きく開けます。

Q5. AIスクールは文系出身でもついていけますか?

はい。DMM 生成AI CAMPは、文系・非エンジニアの方でも受講できるように設計されています。

近年のAI講座は「プログラミングを教える」よりも「AIをどう使うか」に重点を置く傾向があり、特に生成AIを扱うスクールでは、自然言語でAIに指示するスキル(プロンプト設計)を中心に学べます。

💡 コツ:文系でもAIを使いこなすことは可能です。

重要なのは “AIに何をさせたいか” を考える発想力です。

まとめ:不安は無料相談で解消できる

DMM 生成AI CAMPは、初心者でも安心してAI開発を学べるように設計されています。

もし少しでも疑問や不安があれば、無料相談に連絡してみるのがおすすめです。

費用や補助金の条件、学習プランの違いなど、あなたの状況に合わせて丁寧に案内してもらえます。